Giovanni Battista Monteggia e la frattura che porta il suo nome

- Articolo di Domenico Dentico

“Ne’ movimenti della mano In pronazione la testa del cubito (cioè l’ulna) portata all’indietro, e tende a sortire dietro la cavità sigmoide del raggio (cioè il radio); nel mentre che questo girando sul suo asse dall’indietro in avanti, viene spinto innanzi al cubito medesimo. La parte anteriore della capsula articolare tra il cubito e raggio è allora rilassata, e la posteriore resta tesa nel luogo ove la lussazione è disposta a seguire, come si può dimostrare sul cadavere dando cotal movimenti all’articolazione spogliata dalle carni“.

Giovanni Battista Monteggia: “Istituzioni Chirurgiche” (Edizione Seconda , Volume V, 1814, pag. 122. par. 241)

Giovanni Battista Monteggia

Giovanni Battista Monteggia (Laveno sul Lago Maggiore 8agosto 1762 – Milano, 17gennaio 1815) è stato un chirurgo italiano, ricordato per i suoi importanti contributi allo studio della chirurgia e della traumatologia.

Si iscrisse, per volontà del padre, alla scuola di chirurgia dell’Ospedale Maggiore di Milano, dove svolse l’apprendistato sotto la guida dell’anatomista Pietro Moscati (15giugno 1739 – 6gennaio 1824).

Nel 1781 superò l’esame di ‘libera pratica in chirurgia’ all’Università di Pavia e subito dopo conseguì la laurea in Medicina. Nel 1790 ricevette la nomina di aiuto chirurgo e incisore anatomico all’Ospedale Maggiore e l’anno successivo primo chirurgo nelle regie carceri.

Dal 1795 fu docente di Istituzioni di Chirurgia sempre all’Ospedale Maggiore. Tra il 1802 e il 1805 venne pubblicata la prima edizione delle Istituzioni chirurgiche, un testo scritto per i suoi studenti.

ISTITUZIONI CHIRURGICHE

La seconda edizione dell’opera, formata da otto volumi, venne pubblicata tra il 1813 e il 1816 e l’autore si rivolse, in questo caso, ad un pubblico specialistico.

La seconda edizione dell’opera, formata da otto volumi, venne pubblicata tra il 1813 e il 1816 e l’autore si rivolse, in questo caso, ad un pubblico specialistico.

L’opera confermò la predilezione dell’Autore per la farmacologia, oltre a contenere analisi per quei tempi molto avanzate, come per esempio i primi studi clinici sulla poliomielite. Monteggia sperò inoltre di pubblicare un nono volume per esporre i suoi risultati nel campo delle vaccinazioni e della farmacopea, ma la morte lo colse prima di terminare il suo progetto.

L’aspetto umano del Monteggia

Monteggia fu legato alla famiglia ma, impegnato nel suo lavoro, non curò mai le faccende domestiche. Si dedicò, comunque, all’educazione dei figli senza riuscire, però, a trasmettere la propria passione. Persona gentile nei modi, frugale nell’alimentazione, modesto nel vestire e noncurante delle eccessive comodità della vita. Non amò salire sul piedistallo ed ottenere apparenti onori. Preferì essere un uomo libero piuttosto che cedere al ricatto per favori che qualcuno influente avrebbe potuto accordargli. Fu un uomo di fede che riponeva sempre in Dio le proprie speranze e i propri sogni. Il Policlinico di Milano, come gesto di solenne stima e rispetto, per l’uomo e il professionista, gli dedicò nel 1929 il Padiglione di Chirurgia.

Monteggia fu legato alla famiglia ma, impegnato nel suo lavoro, non curò mai le faccende domestiche. Si dedicò, comunque, all’educazione dei figli senza riuscire, però, a trasmettere la propria passione. Persona gentile nei modi, frugale nell’alimentazione, modesto nel vestire e noncurante delle eccessive comodità della vita. Non amò salire sul piedistallo ed ottenere apparenti onori. Preferì essere un uomo libero piuttosto che cedere al ricatto per favori che qualcuno influente avrebbe potuto accordargli. Fu un uomo di fede che riponeva sempre in Dio le proprie speranze e i propri sogni. Il Policlinico di Milano, come gesto di solenne stima e rispetto, per l’uomo e il professionista, gli dedicò nel 1929 il Padiglione di Chirurgia.

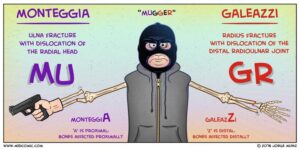

La frattura che porta il suo nome

Il Monteggia fu il primo a descrivere nel 1814 l’associazione tra frattura del III° prossimale dell’ulna con la dislocazione anteriore della testa radiale, che si verifica in conseguenza di traumi diretti, raramente per quelli indiretti. Il meccanismo con cui si verifica l’evento è frequentemente correlato ad una caduta sulla mano con l’avambraccio in posizione di pronazione forzata.

UN TRAUMA DELL’AVAMBRACCIO

Quando il corpo cade esso ruota facendo perno sulla mano appoggiata al suolo, determinando la lussazione del capitello (testa) del radio e la frattura dell’ulna al terzo superiore. I frammenti dell’ulna sono notevolmente angolati. Il capitello radiale è spostato in alto e in avanti. I sintomi si presentano con impotenza funzionale e tumefazione del terzo superiore dell’avambraccio. Questo tipo di fratture costituiscono approssimativamente il 5% di tutte le fratture di braccio e avambraccio. In alcune occasioni si può semplicemente lussare il radio senza che l’ulna si fratturi.

LA CLASSIFICAZIONE DI BADO

Nel 1967, il chirurgo uruguaiano José Luis Bado (1903–1977) classificò la frattura di Monteggia in quattro tipi:

• I° tipo: frattura del III medio o III prossimale dell’ulna con dislocazione anteriore della testa radiale (65%).

• II° tipo, detto anche ‘reversed Monteggia’: frattura del III medio o prossimale dell’ulna e dislocazione posteriore della testa radiale (18%).

• III° tipo: frattura dell’ulna distalmente alla coronoide e dislocazione laterale della testa radiale (16%).

• IV° tipo: frattura del III prossimale o del III medio dell’ulna con dislocazione anteriore della testa radiale e frattura del terzo prossimale del radio (casi rari).

Bibliografia:

- Bado JL. “La lesion de Monteggia“. Inter-Medica Sarandi, 1958: 328.

- Bado JL. “The Monteggia Lesion“. 1962.

- Bado JL. “The Monteggia lesion“. Clin Orthop Relat Res. 1967; 50: 71-86.

- Dahnert, Wolfgang. Radiology Review Manual Lippincott Williams & Wilkins, 2003:84-85.

- Monteggia GB. “Istituzioni Chirurgiche Vol 5. Milano, Pirotta & Maspero, 1814.

- Resnick D. Physical injury: extraspinal sites in “Diagnosis of Bone and Joint Disorders” 1992.

- Weissleder R, Rieumont MJ, Wittenberg J. Primer of Diagnostic Imaging Mosby, 1997:823.

Sitografia:

- Gabriele Coltotri: “Un medico dimenticato: Giovanni Battista Monteggia” | Il Monitore Milanese.

- Monteggia, Giovanni Battista in “Dizionario di Medicina”.

- https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Monteggia

- https://it.wikipedia.org/wiki/Frattura_di_Monteggia

- Frattura di Monteggia – Wikiwand